本記事はガレージキット製作の手引きの一環として塗装作業について解説します。

仮組作業までは下の記事をご覧ください。

この記事では私が行っている塗装作業の一連の流れを紹介していきます。

構成は

・表面をきれいに洗浄する

・プライマー塗装

・サーフェイサー塗装

・本塗装

・マスキング

・つやの調整

・写真撮影

になります。

塗装に使用している機材については下記をご確認ください

※一部写真を撮り忘れたりしたので別のキットの写真を資料に使っています。

塗装に入る最初の工程として全体をシンナーで洗浄します。

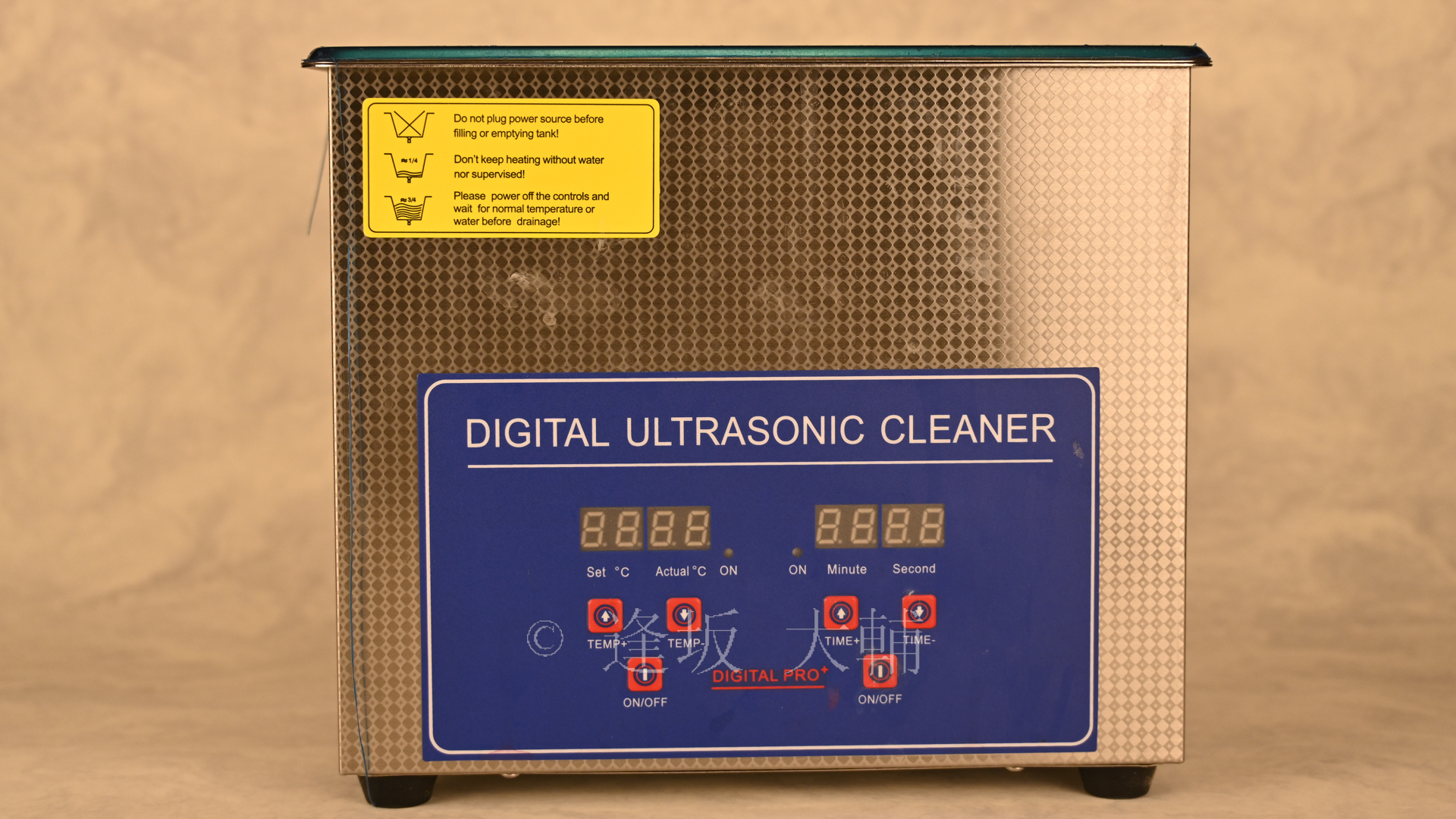

私は超音波洗浄機と筆を併用し洗い残しがないよう徹底的に洗浄します。

槽に直接シンナーを注ぐのではなく、槽には水を張り、別途用意したタッパーの中にシンナーを注ぎ洗浄します。

この作業を行う主目的は表面処理の過程で吹いたサフを落とすこと、やすり掛けで発生した削りカスを落とすことですので、超音波洗浄機がなくても綺麗にできれば問題ありません。

洗浄後はしっかり乾燥させるので、乾燥機があると便利です。

おまけで室内に放置するよりも埃もつきにくいです。

ここでしっかり乾燥させないと、後の作業中に垂れてきてトラブルに発展するので、焦らずしっかり時間を取ります。

基本的に行わない理由はありませんが、表面処理や微細気泡処理にラッカーパテやクレヨンを使用していた場合は溶けてしまいますのでご注意ください。

表面にクリアーつやが見えると思います。

次にプライマーを塗装し、クリアーで保護します。

私はfinisher’sのマルチプライマーを愛用しており、3倍希釈程度を全体に2回薄く塗装します。プライマー塗装後はべたついており、埃や指紋がつきやすいのでクリアーコートしをしておきます。プライマー塗装の保護ができればいいので、薄くても問題はありません。

プライマーの原理としては、レジン表面に薄い塩化ビニルの膜(finisher’sの場合)を作ることで塗料の食いつきを強化してくれるというものです。

プライマーを塗装せずに作業を進めると主にマスキング部分で塗膜剥がれの原因になるので私は必ず行います。

マルチプライマーはとにかく塗膜剥がれに強く、マスキング作業で塗膜ごと持っていかれる割合を極端に減らしてくれる優れモノです。

プライマーの性能については柚Pさんの記事が分かりやすく解説されています。

しっかり乾燥できたら、好みに合わせてサーフェイサーを塗装します。

サーフェイサーを塗装する理由としては、

1 . 表面の微細な傷を埋めてくれる。

2 . 塗料の発色をよくしてくれる

の2点になります。

今回はガイアノーツのサーフェイサーEVO ホワイトを使用しました。

ホワイトを利用すると下地色への影響を抑えつつ傷を埋めてくれるので愛用しています。もちろん他の色を使用することもありますが、私の場合は色の再現性を高める目的でホワイト以外はあまり使っていなかったりします。

私はサーフェイサー後もクリアーコートしておきますが、ここでクリアーコートするかは意見が分かれるところかと思います。

本塗装に入る前に調色を行います。

参考資料を用意し、なるべく近い色を2-3パターン用意します。

1 . メインカラー メインに使用する色です。

2 . シャドーカラー シャドーと言って暗い部分を表現する色です。

1に補色を加えて彩度を落としたものです。

3 . ハイライト 光の当たったハイライトを表現する色です。

1にホワイトを加えて彩度を上げたものです。

CMYKを意識しつつもこの形になりました。

調色ですが、私の場合はなるべく近い色を用意して寄せていくか、CMYKを意識しながら調色していくかに分かれます。調色のメリットは多くの色を揃えずとも狙った色を用意できる点につきますが、デメリットとして熟練を要求されます。私も散々苦労しているので、良い師匠がいらっしゃる場合はそちらの意見を参考にしたほうが上達が早くいいと思います。

RGBではなくCMYKを意識している点は私が使用している色事典がCMYK表記であるためです。

試し吹き後に塗装に入ります。

試し吹きに良く使用されるのは100均などに売ってある園芸用ラベルやプラスプーンがあります。

塗装は、塗料の濃度が正しいか確認後に行います。

塗料の濃度が濃すぎると吹き出し口に塗料が詰まり、吹き付けられないか塗面が梨地になります。また色むらの原因にもなります。

逆に薄すぎると液だれが発生したり発色不良を起こす原因になります。

私の希釈具合は凡そ 塗料:シンナー:クリアー=2:6:1程度です。

透け感や薄めの色を意識する場合はクリアーが多めになったりします。

問題なく希釈されているかは割合ではなく、テストピースに吹いてみてミストが正しく吹き付けられているかを見て判断します。

※シンナーだけを吹いた時の細かいミストを理想に作業しています。

調色が終わったら塗装にはいります。

基本的には複数回塗装して、発色させることになります。

1回と2回塗装した様子です。

見本と見比べて青に寄りすぎているのでやり直しします。

最初は薄く全体に足付けする程度に抑えます。

イメージより青っぽすぎたのでやり直しになりました。

紫に寄せて再塗装しました。

1回目と3回目のシャドーまで入れた様子です。

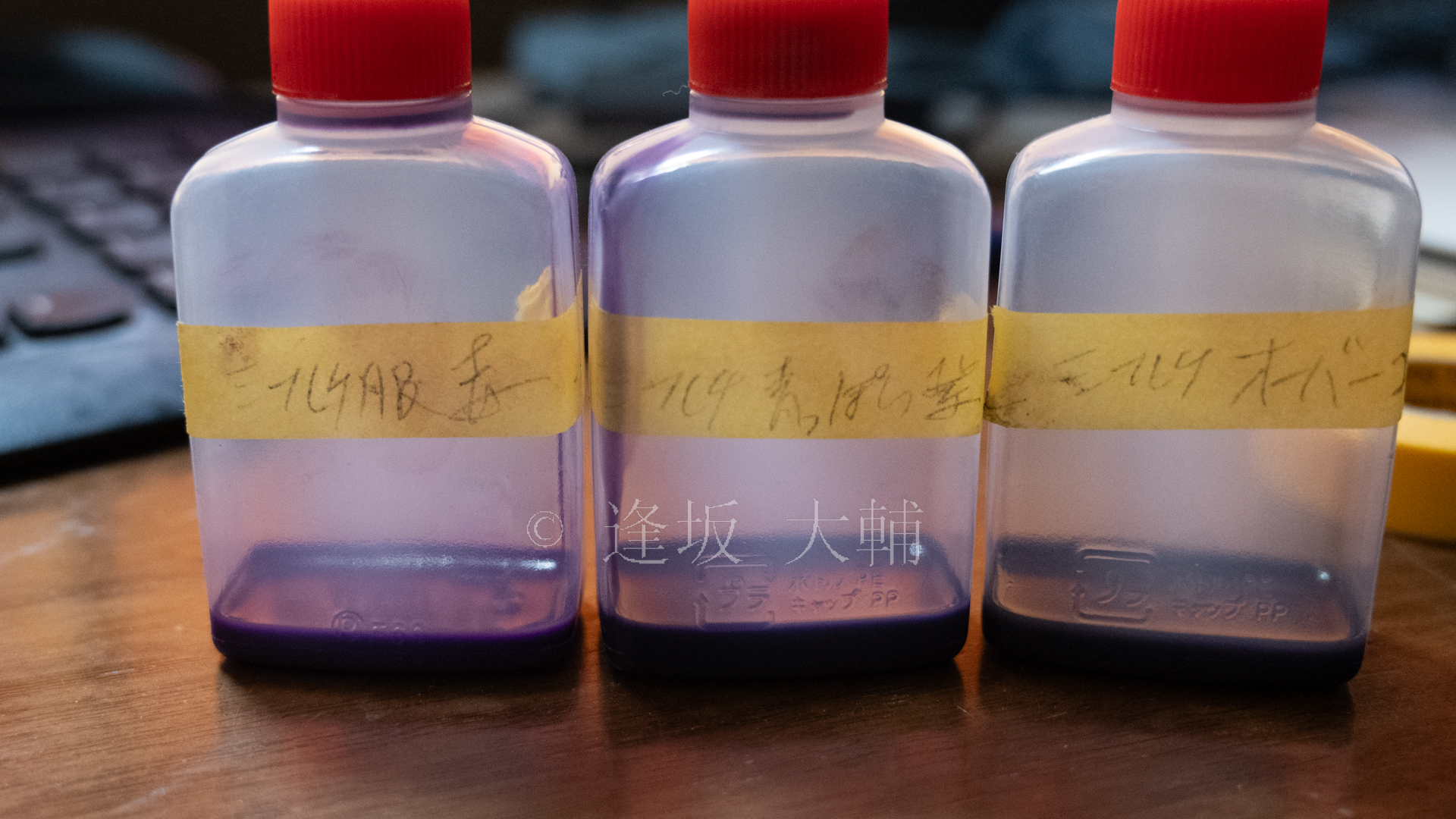

一色で紫を再現できなかったため、赤っぽい紫(下地)→青っぽい紫(ベース)→オーバーコートの紫の3段階で調整しつつ塗装しています。

今回はベース→シャドー→全体のバランス調整(必要ならハイライト)の順で塗装していました。

肩ひも部分は筆塗りします。

シャドーを入れる理由として、スケールが小さいものに落ちる自然な影だけでは立体感が演出されません。ですので影の部分にシャドーを入れることで影を強調し、立体感を演出しています。ハイライトも同様の理由です。

塗装に使用した塗料はタレビンに入れて保存しています。

次第に乾燥しますがシンナーを加えれば利用できます。無理だった場合はメモしていたレシピを元に調色します。

使い込まれた杖らしく窪みにウェザリングを施します

杖はブラウンを中心に塗装し、クリアーオレンジでオーバーコートして仕上げています。

手元の肌色を先に塗装しておき、マスキングゾルで保護しています。

基本的には小さい部分、奥まった部分を先に塗装しておき、大きい部分を後に塗装しています。

3,4枚目は靴の様子です。

革の外側の方が色が濃ゆいので、全体を内側の色で塗装後、内側をマスキングゾルで保護して全体を塗装。靴底以外をマスキングして靴底を塗った後、靴底からの反射をクリアーブラックで塗装、汚れが付く部分にはウェザリングカラーを使っています。

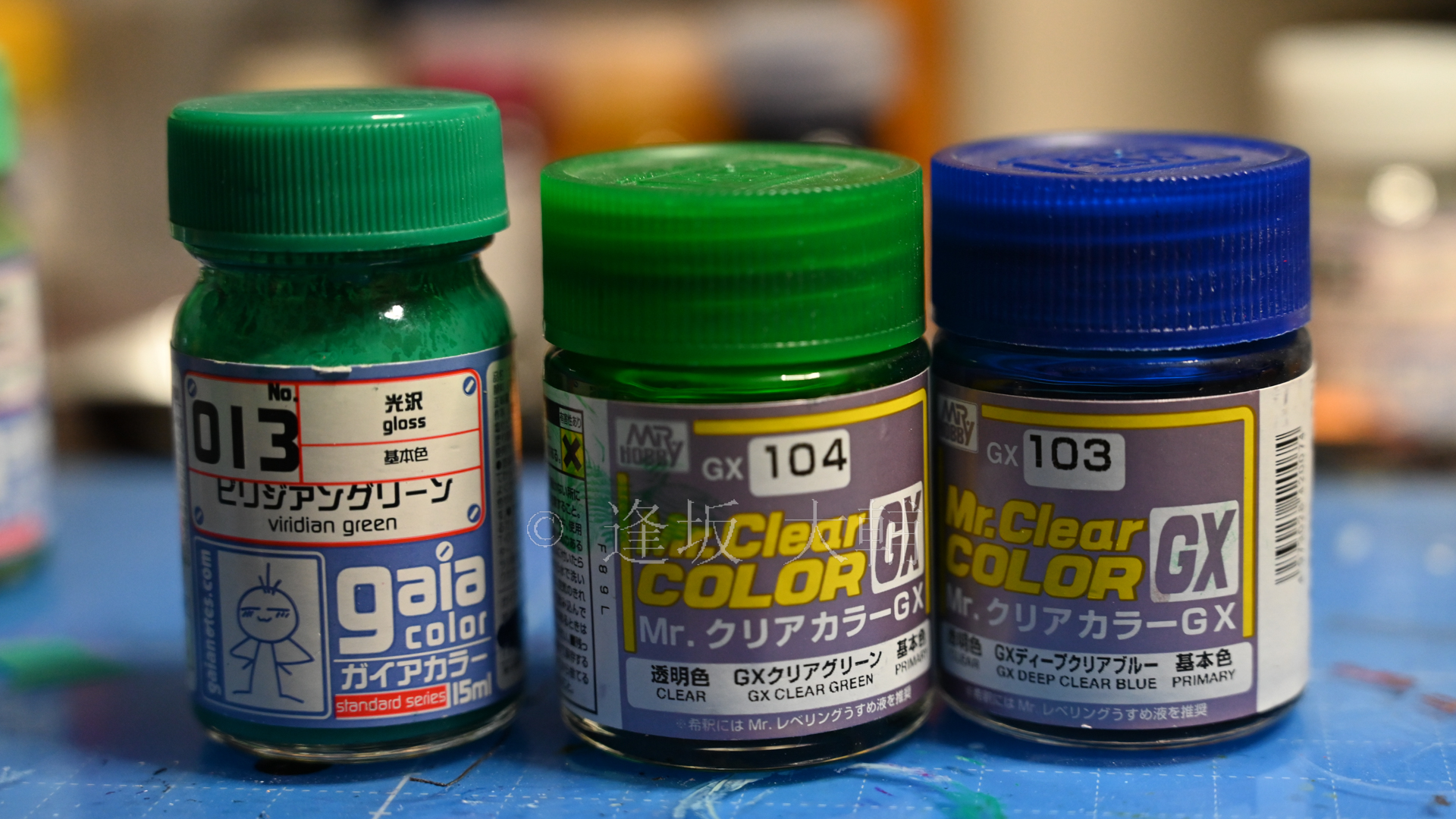

髪の毛は3色を中心にキリっとした緑に塗装しています。

淡い色彩の場合、シャドーを使うと色が濁るのでシャドーを使わずに濃淡で表現する場面が多いです。

最近の流行で、髪の毛の尖端に肌色を入れることもあります。

衣装が完了したので面相に入ります。

参考資料を用意してイメージを固めます。

使用する塗料はガイアノーツのエナメル塗料で、機材は写真の通りになります。

最近まではGodHAndの面相Sを多用していましたが、vallejoのdetail筆が素晴らしく使いやすいので入れ替わりつつあります。面相は筆で塗装しては拭き取り、写真を撮って修正箇所を確認して修正を繰り返します。

実際の手順としては

1 . まつ毛の下書き

2. まつ毛以外をマスキングしてまつげをエアブラシで塗装

3.まつ毛を仕上げて目線を意識してアウトラインの下書き

4. 瞳の中の塗装

5. 目線が合うように瞳を入れる

6. ハイライトを入れ、チークと口紅を入れる

7. 全体を厚いクリアーで覆い、瞳を研ぎ出しして平滑にする

8. 瞳をマスキングして瞳以外をつや消しにする

9. 完成

となります。

各工程毎にクリアーコートを入れ保護します。

根気のいる作業ですが出来栄えを大きく左右するので時間をかけています。

特に目線が合っていないと違和感が非常に大きいので何度も確認します。

研ぎ出し後に瞳のみマスキングする

最後に艶調整をします。

好みの部分はありますが、リアリティを出すためにはしっかりつや消ししてあげた方がいい場面が多いです。

特に肌のつや消しはオーバーに吹いてしっかり消した方が見栄えが良くなりがちです。

完成したら完成写真を撮ります。

この工程は各人のお好みで行うでいいと思います。

以上で完成になります。

写真の撮り忘れがありましたので、別のキットになりますが追って追加していきたいと思います。

コメントを残す